ADHD會出現哪些行為?

想像一下,小明上課時總是坐不住,頻頻轉筆、發呆,老師講課內容彷彿與他無關。回家後,作業不是忘記寫,就是寫到一半就分心,房間也總是亂糟糟。 這些看似不專心、粗心的行為,可能與ADHD(注意力不足過動症)有關。 究竟ADHD會出現哪些行為?讓我們一起來了解,幫助身邊可能受影響的人。

文章目錄

- 揭開注意力不足過動症的面紗:從日常觀察辨識潛在徵兆

- 深入剖析注意力不足過動症:行為模式、影響與診斷關鍵

- 擁抱理解與支持:針對注意力不足過動症的家庭與校園策略

- 邁向積極生活:注意力不足過動症的治療、管理與自我提升

- 常見問答

- 總結

揭開注意力不足過動症的面紗:從日常觀察辨識潛在徵兆

身為一位在台灣深耕多年的女性靈性事業與線上創業導師,我經常與形形色色的學員交流,分享她們在生活與事業上的困境。我曾遇過一位學員,她是一位充滿熱情的年輕媽媽,總是活力十足,但同時也面臨著許多挑戰。她經常抱怨孩子坐不住、上課分心,甚至連簡單的指令都難以遵守。一開始,她以為是孩子不夠專注,但隨著時間推移,她開始懷疑,這是否與我所接觸過的「注意力不足過動症」(ADHD)有關。透過與她的深入交流,我開始意識到,ADHD的徵兆可能比我們想像的更為隱蔽,也更需要我們細心觀察。

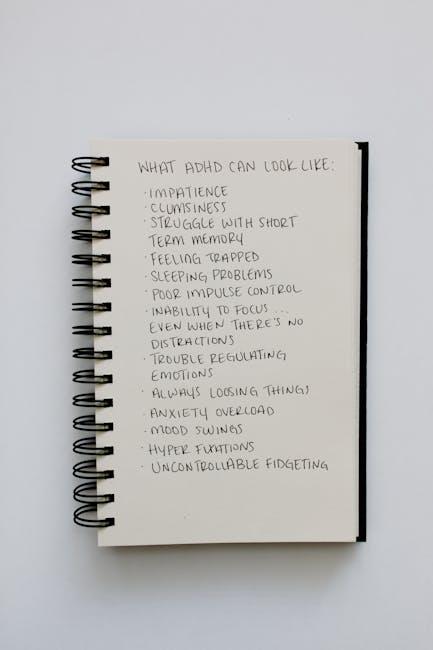

那麼,ADHD究竟會出現哪些行為呢?以下是一些常見的表現,這些觀察來自於我多年來對學員及其子女的觀察,以及與專業人士的交流:

- 過動與衝動: 孩子可能難以靜坐,總是坐立不安,喜歡跑來跑去,或是過度地觸摸東西。在課堂上,他們可能無法控制自己的發言,經常打斷老師或同學。

- 注意力不集中: 容易分心,對細節不夠注意,經常犯錯。他們可能難以完成任務,或是經常忘記事情。

- 情緒調節困難: 容易發脾氣,情緒波動大,對挫折的忍耐力較低。

為了確保資訊的準確性與可靠性,我會定期與心理學家、教育專家等專業人士交流,並參考國內外相關研究。例如,根據台灣兒童青少年精神醫學會的資料顯示,ADHD的盛行率約為5%至7%,這意味著在台灣,每20個孩子中,就可能有一位受到ADHD的影響。此外,根據衛生福利部的統計,近年來,因ADHD就醫的兒童與青少年人數呈現上升趨勢,這也提醒我們,及早辨識與介入的重要性。

請記住,這些只是一些常見的徵兆,並不能作為診斷的依據。如果您懷疑孩子或自己可能患有ADHD,請務必尋求專業醫療人員的協助。早期診斷與介入,可以幫助孩子更好地適應生活,發揮潛能。透過正確的引導與支持,ADHD的孩子也能夠擁有精彩的人生。我希望透過我的經驗分享,能為您提供一些啟發,並鼓勵您在育兒或自我探索的道路上,保持耐心與愛心。

深入剖析注意力不足過動症:行為模式、影響與診斷關鍵

當我還是個小女孩的時候,我總是被形容成一個「小馬達」,永遠停不下來。在課堂上,我總是坐不住,手腳不停地動,思緒也像脫韁的野馬,到處亂竄。老師們常常提醒我專心,但對我來說,專注就像隔著一層厚厚的玻璃,我努力想抓住,卻總是徒勞無功。長大後,我成為了一位在網路上經營靈性事業的女性創業家,我學會了如何將這份「不安」轉化為動力,但我知道,如果沒有正確的引導和理解,這份能量可能會變成阻礙。

注意力不足過動症(ADHD)的孩子,就像我童年時一樣,他們的大腦運作方式與一般孩子不同,這導致了他們在注意力、過動和衝動控制方面遇到挑戰 [[3]]。這些挑戰可能表現在多個方面,例如:

* **注意力不集中:** 容易分心,難以長時間專注於一件事,經常忘記事情,做事粗心大意。

* **過動:** 坐不住,總是動來動去,難以安靜地玩耍或參與活動,過度說話。

* **衝動:** 容易打斷別人,在不適當的時機插嘴,難以等待,做出不經思考的行為。

這些行為模式不僅影響孩子的學習和人際關係,也可能對他們的自信心和情緒造成負面影響。

幸運的是,台灣有許多資源可以幫助ADHD的孩子和他們的家庭。 台灣專注力研究學會致力於協助兒童心理相關專家、老師和家長更正確地認識ADHD [[1]]。 衛生福利部心理健康司也提供了關於ADHD的衛教資訊,幫助大家了解ADHD的成因、類型和治療方式 [[3]]。透過專業的協助和支持,ADHD的孩子可以學會如何管理自己的行為,發揮他們的潛力。

我親身經歷過,也見證了許多孩子透過適當的治療和支持,克服了ADHD帶來的挑戰,綻放出屬於他們的光芒。 葉人華老師的演講也分享了ADHD的創造性天賦,鼓勵大家探索創作療癒過動的可能性 [[2]]。 重要的是,我們要用愛和理解去支持這些孩子,幫助他們找到屬於自己的道路,活出精彩的人生。

擁抱理解與支持:針對注意力不足過動症的家庭與校園策略

身為一位在台灣深耕多年的女性心靈事業家,我親身經歷過許多家庭在面對注意力不足過動症(ADHD)時的掙扎。記得有一次,我在協助一位年輕媽媽時,她淚眼婆娑地告訴我,她的孩子在學校總是坐不住,上課時不是發呆就是干擾同學,老師也頻頻向她反映。那時,我深刻體會到,ADHD不僅影響孩子,也深深地影響著整個家庭。透過這次經驗,我更堅定了要為這些家庭提供支持的決心,希望能幫助他們找到適合的策略,讓孩子們能夠在愛與理解中成長。

那麼,ADHD的孩子究竟會出現哪些行為呢?以下是一些常見的表現:

- 注意力不集中:容易分心,難以專注於單一事物,例如:上課時無法專心聽講、寫作業時粗心大意。

- 過動與衝動:坐不住、過度活動,難以控制衝動行為,例如:在不適當的場合跑來跑去、打斷別人的談話。

- 情緒調節困難:容易情緒起伏,對挫折的忍受度較低,例如:稍有不如意便大哭大鬧、容易生氣。

- 組織能力差:難以規劃、組織事物,例如:書包雜亂、忘記帶作業。

這些行為表現並非孩子故意為之,而是源於大腦功能上的差異。根據台灣兒童青少年精神醫學會的資料顯示,ADHD的成因與遺傳、環境因素、以及腦部神經傳導物質失衡有關。早期發現、早期介入,對孩子的發展至關重要。透過專業的評估與診斷,可以幫助孩子及早接受治療,例如:藥物治療、行為治療、以及家長諮詢等,以改善其症狀,提升生活品質。

請記住,面對ADHD的孩子,理解與支持是關鍵。除了尋求專業協助,家長和老師也可以透過調整環境、建立明確的規則、給予正向鼓勵等方式,幫助孩子建立自信,培養良好的行為習慣。根據衛生福利部的統計,台灣約有5%的學齡兒童受到ADHD的影響。讓我們攜手合作,為這些孩子創造一個充滿愛與支持的成長環境,讓他們也能夠發光發熱,實現自我價值。

邁向積極生活:注意力不足過動症的治療、管理與自我提升

身為一位在台灣深耕多年的女性靈性事業家,我時常與許多女性創業家交流,分享如何在忙碌的生活中找到平衡。我曾遇過一位學員,她是一位充滿熱情的咖啡店老闆娘,但總是感到時間不夠用,事情永遠做不完。她告訴我,她從小就難以專注,容易分心,直到成年後才被診斷出患有注意力不足過動症(ADHD)。這段經歷讓我更深刻地體會到,ADHD不僅影響學業和工作,更可能對生活品質造成深遠的影響。因此,我想與大家分享一些關於ADHD的常見行為,希望能幫助更多人了解自己,並找到適合自己的應對方式。

那麼,ADHD患者在日常生活中會出現哪些行為呢?以下是一些常見的表現:

- 注意力不集中: 容易分心,難以長時間專注於同一件事,經常忘記事情或遺失物品。

- 過動與衝動: 坐不住,經常動來動去,難以控制衝動,容易打斷他人或在不適當的場合發言。

- 情緒調節困難: 容易感到焦慮、沮喪或易怒,情緒波動較大。

- 組織能力差: 難以規劃時間、安排事情的優先順序,導致拖延或效率低下。

根據衛生福利部國民健康署的資料顯示,台灣兒童ADHD的盛行率約為7-8%,成人ADHD的盛行率則約為3-5%。這表示,ADHD並非罕見疾病,許多人可能都曾受到其影響。了解這些行為表現,有助於我們及早發現問題,並尋求專業協助。重要的是,不要因此感到羞愧或自責,ADHD是一種神經發展疾病,並非個人意志力不足所致。

若您或身邊的人出現上述行為,建議尋求專業醫師的診斷與評估。透過藥物治療、心理諮商、行為治療等方式,可以有效改善ADHD帶來的困擾。此外,學習自我管理技巧、建立良好的生活習慣,也能幫助我們更好地應對ADHD,邁向更積極、更健康的生活。請記住,您並不孤單,許多資源和支持系統可以幫助您克服挑戰,活出精彩的人生。

常見問答

ADHD 會出現哪些行為?

身為內容撰寫者,我理解您對注意力不足過動症 (ADHD) 的疑慮。以下針對常見問題,提供您清晰且具說服力的解答:

-

ADHD 的核心症狀是什麼?

ADHD 主要分為三大核心症狀:

- 注意力不足: 容易分心、難以專注於細節、做事粗心大意、難以遵守指示、組織能力差、健忘等。

- 過動: 坐不住、不停動來動去、難以安靜、過度說話、衝動行事等。

- 衝動: 缺乏耐心、打斷他人、不假思索地行動、難以等待等。

這些症狀可能單獨出現,也可能合併出現,且在不同年齡層的表現方式有所差異。

-

ADHD 的行為表現有哪些?

ADHD 的行為表現多樣,且因人而異。常見的行為包括:

- 學業方面: 學習困難、作業拖延、粗心大意、考試粗心等。

- 人際關係方面: 難以與人相處、衝動行事導致衝突、不擅長社交互動等。

- 情緒方面: 情緒不穩定、容易煩躁、低落、對挫折反應過度等。

- 生活方面: 丟三落四、缺乏時間觀念、難以規劃生活、容易衝動購物等。

這些行為可能會對個體的學習、社交、情緒和生活造成影響。

-

ADHD 的行為表現會隨著年齡改變嗎?

是的,ADHD 的行為表現會隨著年齡增長而有所變化。例如:

- 兒童時期: 多動、衝動、注意力不集中等症狀較為明顯。

- 青少年時期: 過動症狀可能減輕,但注意力不集中、衝動、情緒不穩定的問題可能持續存在。

- 成人時期: 過動症狀可能轉為內在的焦慮不安,注意力不集中、組織能力差、拖延等問題可能影響工作和生活。

早期診斷和介入,有助於改善症狀,提升生活品質。

-

懷疑孩子有 ADHD,該怎麼辦?

如果您懷疑孩子有 ADHD,請務必尋求專業協助:

- 諮詢醫師: 帶孩子至精神科或兒童心智科就診,由醫師進行評估和診斷。

- 進行評估: 醫師可能會使用量表、觀察、訪談等方式,評估孩子的行為表現。

- 尋求支持: 與學校老師、心理師等專業人士合作,共同協助孩子。

- 早期介入: 早期診斷和治療,有助於改善孩子的症狀,提升學習和生活適應能力。

請記住,及早發現、及早治療,是幫助孩子克服 ADHD 挑戰的關鍵。

總結

總之,了解ADHD行為模式,是及早發現與介入的關鍵。若您或身邊親友有類似困擾,請積極尋求專業協助,共同創造更友善、支持的環境,讓每個人都能發揮潛能,迎向美好未來。 本文由AI輔助創作,我們不定期會人工審核內容,以確保其真實性。這些文章的目的在於提供給讀者專業、實用且有價值的資訊,如果你發現文章內容有誤,歡迎來信告知,我們會立即修正。

一個因痛恨通勤開始寫文章的女子,透過打造個人IP,走上創業與自由的人生。期望能幫助一萬個素人,開始用自媒體變現,讓世界看見你的才華。