過度活躍症有什麼症狀?

想像一下,小明在課堂上總是坐不住,頻繁地站起來走動,無法專注聽講。放學後,他衝回家,玩具散落一地,卻又很快失去興趣。 這些看似調皮的行為,可能隱藏著「過度活躍症」的訊號。

過度活躍症,又稱注意力不足過動症(ADHD),在台灣並不少見。 了解其症狀,是及早發現、及早介入的關鍵。 雖然提供的搜尋結果並未直接提供關於「過度活躍症」的症狀資訊,但了解關鍵字研究和SEO優化,有助於找到更多相關資訊。 像是,使用包含「症狀」、「診斷」、「治療」等關鍵字的搜尋,可以幫助您找到更多關於過度活躍症的資訊。 此外,了解不同類型的關鍵字,可以幫助您更有效地搜尋相關資訊 [[1]]。

文章目錄

揭開過動症的面紗:從日常觀察辨識潛在徵兆

身為一位在台灣深耕多年的身心靈導師,我經常接觸到不同年齡層的個案,其中不乏家長們帶著對孩子行為的困惑前來諮詢。我記得曾有一位媽媽,她焦慮地描述著她7歲的兒子,在學校總是坐不住,上課時頻繁地站起來走動,寫作業時也難以專注,常常分心。起初,她以為是孩子不夠自律,但隨著時間推移,她開始懷疑是否還有其他原因。這段經歷讓我深刻體會到,早期辨識過動症的重要性,以及家長們在面對時的徬徨與無助。

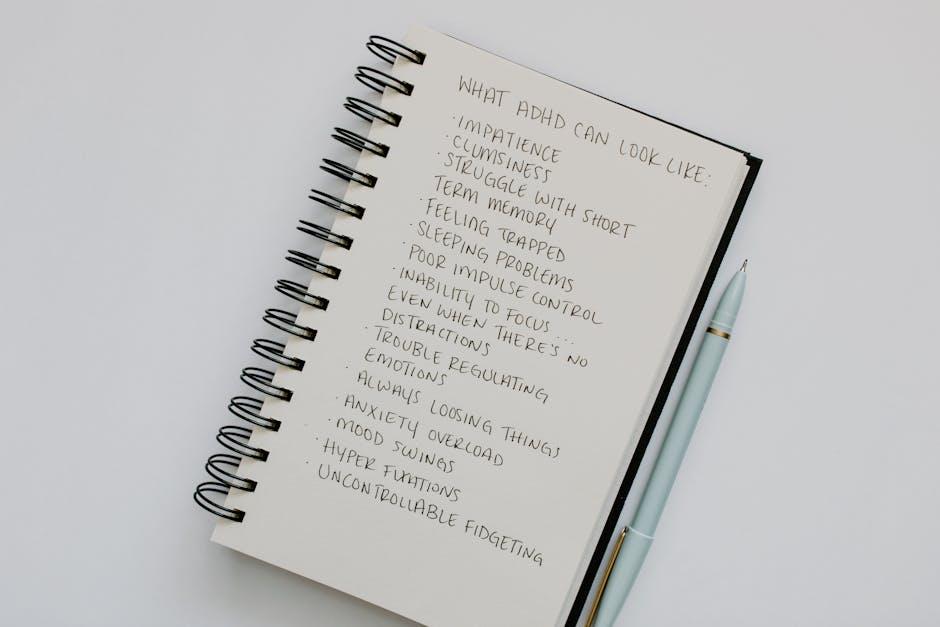

過動症的表徵,有時候並不像教科書上寫得那麼清晰。除了大家熟知的注意力不集中、過動和衝動之外,它還可能以其他形式呈現。例如,孩子可能在遊戲中難以遵守規則,或者在與同伴互動時,容易發生衝突。在台灣,根據衛生福利部的統計,學齡兒童的過動症盛行率約為5%到7%,這意味著在一個班級裡,可能就有1到2個孩子受到影響。因此,家長們若能細心觀察,及早發現孩子的異常,就能為他們爭取更完善的協助。

那麼,我們該如何從日常生活中辨識潛在的徵兆呢?以下是一些值得注意的觀察重點:

- 注意力方面:孩子是否容易分心,難以完成任務,或者經常忘記事情?

- 過動方面:孩子是否坐不住,經常動來動去,或者過度跑跳?

- 衝動方面:孩子是否容易打斷別人,或者在沒有思考的情況下就做出行動?

此外,也要留意孩子的情緒變化,例如是否容易感到焦慮、沮喪,或者出現睡眠問題。這些都可能是過動症的相關徵兆。請注意,這些觀察並非診斷的依據,而是提醒家長們,若發現孩子有類似的狀況,應盡快尋求專業醫師的評估與協助。

我經常鼓勵家長們,不要害怕尋求幫助。在台灣,有許多資源可以提供支持,包括兒童心智科醫師、心理師、職能治療師等。透過專業的評估與治療,過動症的孩子也能夠擁有健康快樂的童年。記得,早期介入,就能為孩子帶來更美好的未來。讓我們攜手,為台灣的孩子們打造一個更友善、更包容的成長環境。

深入解析過動症:專家視角下的診斷與評估

身為一位在台灣深耕多年的女性靈性事業與線上創業導師,我親身經歷過許多學員在面對生活挑戰時的掙扎。其中,過動症(ADHD)的議題,更是許多家長與成人所關心的。我曾輔導過一位學員,她是一位年輕的媽媽,她的孩子被診斷出過動症。她最初感到徬徨無助,甚至懷疑自己是否做錯了什麼。透過深入的了解與支持,她逐漸學會如何與孩子一同面對,並找到適合的教育方式。這段經歷讓我深刻體會到,正確的診斷與評估,對於過動症患者及其家庭來說,是多麼的重要。

在台灣,過動症的診斷與評估通常由專業的醫療團隊進行,包括精神科醫師、兒童心智科醫師、臨床心理師等。評估的過程會綜合考量多方面的因素,例如:

- 病史: 醫師會詳細詢問患者的成長歷程、學習狀況、人際關係等,了解是否有相關的症狀。

- 行為觀察: 醫師或心理師會透過觀察患者的行為,例如注意力是否集中、是否過動、是否衝動等,來評估其症狀。

- 量表測驗: 醫師可能會使用一些標準化的量表,例如康納氏量表(Conners’ Rating Scales),來評估患者的症狀嚴重程度。

- 其他檢查: 在某些情況下,醫師可能會安排其他的檢查,例如腦波檢查,以排除其他可能導致類似症狀的疾病。

診斷的標準,通常會參考美國精神醫學會出版的《精神疾病診斷與統計手冊》(DSM-5)。DSM-5 提供了過動症的診斷標準,包括注意力不足、過動與衝動等核心症狀。在台灣,醫師會根據DSM-5的標準,結合患者的臨床表現,做出診斷。值得注意的是,過動症的症狀表現因人而異,有些孩子可能以注意力不足為主,有些則可能以過動與衝動為主,因此,詳細的評估是不可或缺的。

對於過動症的治療,目前主要有藥物治療、行為治療、以及心理治療等方式。藥物治療可以幫助改善注意力不足、過動與衝動等症狀;行為治療則可以幫助患者學習如何管理自己的行為;心理治療則可以幫助患者處理情緒困擾,提升自信心。在台灣,過動症的治療通常會採取綜合性的方式,根據患者的具體情況,制定個別化的治療方案。重要的是,家長與患者應積極配合治療,並與醫療團隊保持良好的溝通,共同為患者創造更美好的未來。

常見問答

過度活躍症有什麼症狀?

身為內容撰寫者,我理解您對於過度活躍症(ADHD)的疑慮。以下針對常見問題,提供您專業且清晰的解答,希望能幫助您更了解這個議題。

-

過度活躍症的常見症狀有哪些?

過度活躍症的症狀多元,主要可分為三大類:

- 注意力不足: 容易分心、難以專注於細節、健忘、做事拖延等。

- 過動: 坐不住、不停動來動去、難以安靜、過度說話等。

- 衝動: 容易打斷他人、衝動行事、缺乏耐心、無法等待等。

這些症狀可能在不同年齡層有不同的表現,且嚴重程度也有差異。

-

過度活躍症的症狀在不同年齡層有何不同?

過度活躍症的症狀會隨著年齡增長而有所變化:

- 兒童: 常見過動、衝動症狀,如坐不住、跑來跑去、難以遵守指令。

- 青少年: 可能出現學業困難、人際關係挑戰,過動症狀可能轉為內在的焦慮不安。

- 成人: 專注力不足、組織能力差、拖延症狀更明顯,衝動可能導致工作或人際關係問題。

早期診斷與介入,對改善生活品質至關重要。

-

如何判斷自己或孩子是否有過度活躍症?

如果您或您的孩子出現上述症狀,且持續一段時間並影響日常生活,建議尋求專業協助:

- 諮詢專業醫師: 精神科醫師或兒童心智科醫師可以進行評估與診斷。

- 進行評估: 醫師可能會使用問卷、觀察、訪談等方式,了解您的狀況。

- 排除其他因素: 醫師會排除其他可能導致類似症狀的原因,如情緒困擾等。

早期診斷與介入,對改善生活品質至關重要。

-

過度活躍症的症狀會持續一輩子嗎?

過度活躍症的症狀可能持續存在,但透過適當的治療與支持,可以有效改善:

- 藥物治療: 醫師可能開立藥物,幫助控制注意力與過動衝動。

- 行為治療: 學習管理時間、組織能力、情緒調節等技巧。

- 心理諮商: 協助處理情緒困擾,提升自我認知。

- 支持系統: 家庭、學校、職場的支持,對改善生活品質至關重要。

透過持續的努力,可以有效管理症狀,擁有更美好的生活。

重點複習

總之,若您或親友察覺到過動症徵兆,請務必尋求專業協助。早期診斷與介入,能有效改善生活品質,讓孩子們發揮潛能,迎向更美好的未來。別猶豫,立即行動,關愛從了解開始。 本文由AI輔助創作,我們不定期會人工審核內容,以確保其真實性。這些文章的目的在於提供給讀者專業、實用且有價值的資訊,如果你發現文章內容有誤,歡迎來信告知,我們會立即修正。

一個因痛恨通勤開始寫文章的女子,透過打造個人IP,走上創業與自由的人生。期望能幫助一萬個素人,開始用自媒體變現,讓世界看見你的才華。