智能不足會好嗎?

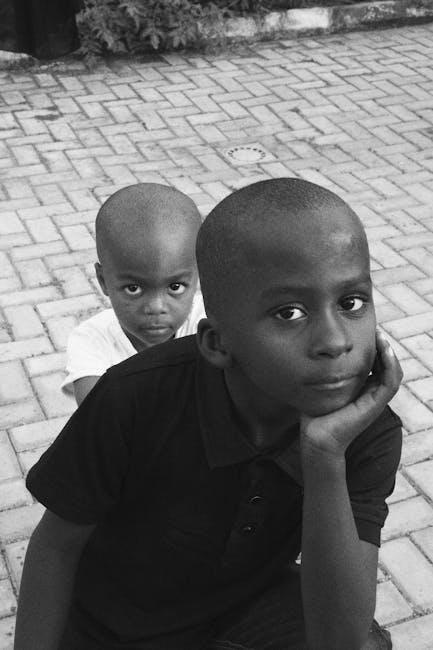

想像一下,一個孩子渴望學習,卻在理解世界時面臨重重阻礙。他的眼神充滿好奇,卻難以表達內心的想法。身為家長或關心他人的您,是否曾為「智能不足會好嗎?」這個問題感到憂心?

關鍵詞是表達主題的精髓 [[2]]。 針對這個問題,我們需要深入探討。 智能不足,指的是智力發展顯著低於平均水平,並伴隨適應性行為的缺陷。這不僅影響學習,也可能影響社交、生活自理等各方面。

然而,智能不足並非絕望的標籤。透過早期干預、適當的教育和支持,智能不足的個體可以學習技能,提升生活品質,並融入社會。 重要的是,我們要理解每個孩子的獨特性,並為他們量身打造支持系統。

有效的搜尋,需要使用關鍵詞 [[2]]。 讓我們一起探索,如何幫助這些孩子發揮潛能,活出精彩的人生。

文章目錄

智能不足的曙光:早期介入與潛能開發的關鍵

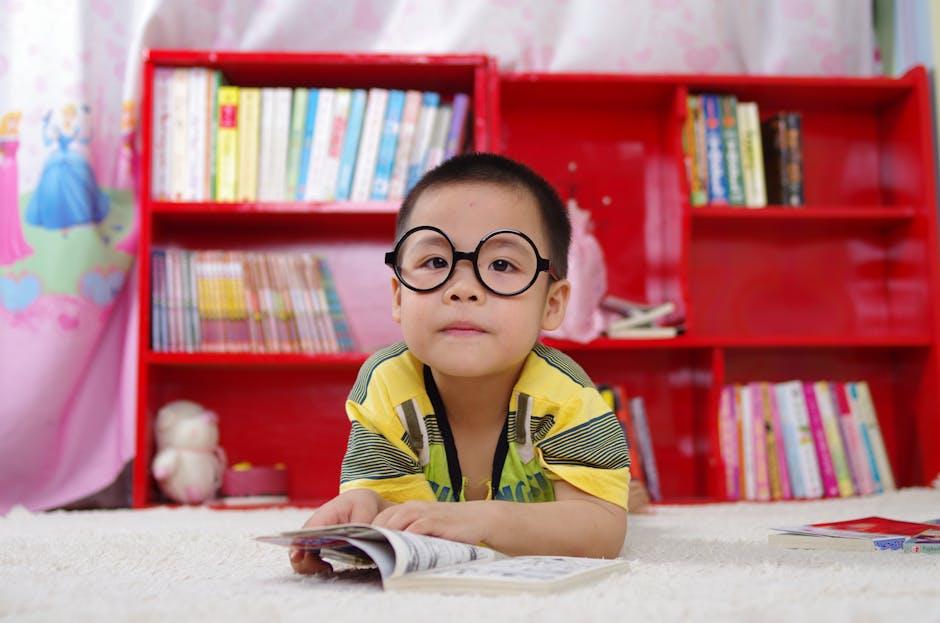

記得那年,我還是個對未來充滿迷惘的年輕女孩,在台北的街頭奔波,尋找著人生的方向。那時,我遇見了許多孩子,他們眼中閃爍著對世界的渴望,卻也面臨著不同的挑戰。其中,讓我印象最深刻的,是一位名叫小雅的女孩。她被診斷出有輕度的學習障礙,在學校的學習上總是感到吃力。我親眼見證了早期介入對小雅的影響,透過專業的協助與支持,她逐漸克服了學習上的困難,重新找回了自信,並在藝術方面展現了驚人的天賦。這段經歷讓我深刻體會到,早期介入與潛能開發,是點亮孩子們生命曙光的關鍵。

在台灣,根據衛生福利部的統計,早期療育服務的覆蓋率逐年提升,這代表著越來越多的家庭意識到早期介入的重要性。早期介入不僅僅是針對智能不足的兒童,更是針對所有發展遲緩或有潛在發展風險的兒童,提供全方位的支持。這包括了:

- 專業評估: 透過專業的評估,了解孩子的發展狀況,並制定個別化的支持計畫。

- 早期療育課程: 針對孩子的個別需求,提供語言治療、物理治療、職能治療等課程。

- 家庭支持: 提供家長諮詢、親職教育等,協助家長了解孩子的狀況,並學習如何支持孩子。

早期介入的黃金時期,通常是在孩子3歲之前。在這個階段,大腦的可塑性最高,透過適當的刺激與引導,可以幫助孩子建立良好的神經連結,促進認知、語言、動作、社會情緒等各方面的發展。研究顯示,早期介入可以有效改善孩子的發展狀況,降低未來學習與生活上的困難,並提升孩子的整體生活品質。根據台灣早期療育發展協會的資料,接受早期療育的孩子,在學齡前的發展進度,通常能達到與同齡兒童相當的水平。

身為一位在台灣深耕多年的女性靈性事業與線上創業導師,我深知早期介入的重要性。我鼓勵所有家長,若發現孩子有任何發展上的疑慮,務必及早尋求專業協助。透過早期介入,我們可以為孩子們創造一個更美好的未來,讓他們在愛與支持中,綻放出屬於自己的光芒。讓我們攜手合作,為台灣的下一代,點亮智能不足的曙光,開啟潛能開發的無限可能。

智能不足的迷思:釐清診斷、了解成因與資源整合

身為一位在台灣深耕多年的女性靈性事業與線上創業導師,我經常接觸到許多家長對於孩子發展的焦慮。其中,關於「智能不足」的疑慮,更是許多父母心中的痛。我親身經歷過協助無數家庭的過程,深刻體會到,**智能不足並非單一的疾病,而是一個複雜的現象,需要細緻的理解與支持。** 許多時候,我們對智能不足的理解,往往受到既定觀念的束縛,忽略了孩子潛藏的無限可能。

首先,讓我們來釐清診斷的迷思。在台灣,智能不足的診斷通常需要由專業的醫療團隊進行,包括醫師、心理師、職能治療師等。他們會透過一系列的評估,例如智力測驗、適應行為評估等,來了解孩子的認知能力、學習能力、以及生活自理能力。然而,**診斷並非最終的定論,而是一個起點。** 它幫助我們了解孩子的現況,進而制定更有效的支持策略。切記,每個孩子都是獨特的,診斷結果只是提供一個參考,而非限制。

接著,我們來探討成因。智能不足的成因非常多元,可能與基因、懷孕期間的健康狀況、生產過程、或是後天的環境因素有關。在台灣,政府與許多非營利組織提供了豐富的資訊與協助,例如:

- 早期療育服務:針對0-6歲發展遲緩的兒童,提供早期療育服務,幫助孩子盡早發展。

- 特殊教育資源:針對學齡兒童,提供特殊教育服務,協助孩子在適合的環境中學習。

- 家庭支持服務:提供家庭諮詢、親職教育等服務,協助家長了解孩子的需求,並提供支持。

了解成因,並非為了追究責任,而是為了更好地理解孩子,並提供更適切的協助。

最後,讓我們來談談資源整合。在台灣,有許多政府與民間機構,致力於提供智能不足兒童及其家庭所需的資源。例如,各縣市的早期療育中心、特殊教育學校、以及身心障礙福利機構等。此外,許多非營利組織也提供了各種支持服務,例如:團體輔導、家長支持團體、以及社區活動等。**善用這些資源,可以幫助孩子獲得更全面的支持,並讓家庭感受到溫暖與力量。** 記住,你不是孤軍奮戰,有許多人願意伸出援手,共同為孩子的未來努力。

常見問答

智能不足會好嗎?常見問題解答

身為內容撰寫者,我理解您對智能不足的疑慮。以下針對常見問題,提供您專業且詳盡的解答。

-

智能不足是什麼?

智能不足,又稱智力障礙,是指個體在智力功能和適應性行為方面,都明顯低於平均水平。這並非單一疾病,而是一種多因素造成的發展性障礙。在台灣,診斷通常會參考智力測驗結果(例如:魏氏智力測驗)以及個體在日常生活中的適應能力。

-

智能不足的原因有哪些?

智能不足的原因非常多元,可能包括:

- 遺傳因素:例如唐氏症、脆性X染色體症候群等。

- 懷孕期間的因素:例如孕婦感染、藥物濫用、營養不良等。

- 生產過程中的因素:例如早產、缺氧等。

- 出生後的因素:例如腦部受傷、感染、環境刺激不足等。

在台灣,許多醫療機構和研究單位正持續努力,探索更多致病原因,並尋求更有效的預防和治療方法。

-

智能不足可以治療嗎?

智能不足無法「治癒」,但透過適當的早期介入和持續的教育訓練,可以顯著提升個體的生活品質和適應能力。這包括:

- 早期療育:針對嬰幼兒,提供物理治療、職能治療、語言治療等。

- 特殊教育:根據個體的學習需求,提供個別化的教育計畫。

- 行為治療:協助個體學習適應性行為,減少不適應行為。

- 支持性服務:例如心理諮商、社會福利資源等。

在台灣,政府和民間機構提供了豐富的資源,協助智能不足者及其家庭。

-

如何幫助智能不足的孩子?

幫助智能不足的孩子,需要耐心、愛心和專業知識。以下是一些建議:

- 早期發現,早期介入:若懷疑孩子有發展遲緩,應盡早尋求專業評估。

- 建立支持系統:與醫療團隊、教育團隊、社工保持聯繫,共同協助孩子。

- 提供安全、溫馨的環境:讓孩子感受到愛與支持,建立自信心。

- 鼓勵獨立自主:讓孩子學習生活技能,培養獨立性。

- 積極參與:參與孩子的教育和治療過程,了解孩子的需求。

請記住,每個孩子都是獨特的,透過適當的協助,他們也能發光發熱,擁有豐富的人生。

簡而言之

總之,智能不足並非絕路。透過早期介入、持續學習與支持,台灣的您我都能幫助孩子發掘潛能,擁抱更豐盛的人生。讓我們攜手,為他們創造無限可能! 本文由AI輔助創作,我們不定期會人工審核內容,以確保其真實性。這些文章的目的在於提供給讀者專業、實用且有價值的資訊,如果你發現文章內容有誤,歡迎來信告知,我們會立即修正。

一個因痛恨通勤開始寫文章的女子,透過打造個人IP,走上創業與自由的人生。期望能幫助一萬個素人,開始用自媒體變現,讓世界看見你的才華。