排擠算霸凌嗎?

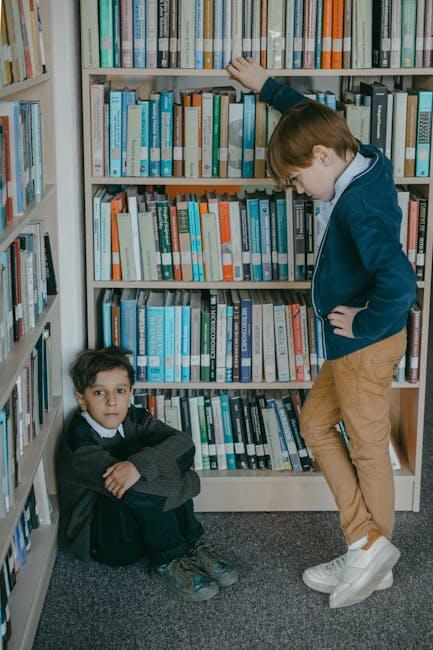

在一所學校裡,小明是一位內向的學生,總是默默地坐在角落。班上的幾個同學經常故意不邀請他參加活動,甚至在他面前談論他不喜歡的話題,讓他感到孤立。小明漸漸地變得沮喪,甚至開始懷疑自己的價值。

這種排擠行為,雖然不如肢體暴力那樣明顯,但其實同樣具有傷害性。心理學研究顯示,排擠會對受害者的自尊心和心理健康造成長期影響。因此,我們必須認識到,排擠也是一種霸凌行為,應該受到重視與制止。讓我們共同努力,創造一個包容的環境,讓每個孩子都能感受到被接納與尊重。

文章目錄

排擠行為的定義與特徵分析

排擠行為通常被定義為一種社會互動中的負面行為,這種行為旨在將某個個體或群體排除在外,從而造成其社會地位的下降。這種行為不僅限於言語上的攻擊,還包括社交上的孤立與冷落。排擠行為的特徵在於其隱蔽性,受害者往往難以察覺自己正遭受排擠,這使得其影響更加深遠。

在排擠行為中,常見的特徵包括持續性、目的性和情感傷害。持續性意味著這種行為不是一次性的,而是反覆發生,造成受害者長期的心理壓力。目的性則是指施害者有意識地選擇排擠某個人,以達到某種社會或心理上的滿足。情感傷害則是受害者在被排擠過程中所感受到的孤獨、焦慮和自我價值的貶低。

此外,排擠行為還可能表現為社交媒體上的攻擊,例如在網路上散播謠言或故意忽略某人的存在。這種行為在當今社會中愈加普遍,因為社交媒體的匿名性使得施害者更容易進行排擠,而受害者則可能因為缺乏面對面的互動而感到更加無助。這種情況不僅影響了個體的心理健康,也對整體社會氛圍造成了負面影響。

最後,排擠行為的影響不僅限於受害者個人,還可能擴展到周圍的社交圈。當一個人被排擠時,其他人可能會因為害怕成為下一個受害者而選擇沉默或旁觀,這進一步加深了社會的分裂與不和諧。因此,了解排擠行為的定義與特徵,對於我們識別和應對這種現象至關重要,這不僅是對受害者的保護,也是對整個社會健康的維護。

排擠與霸凌的心理影響比較

在心理學的研究中,排擠與霸凌雖然有著不同的表現形式,但其對個體心理的影響卻有著驚人的相似之處。首先,無論是排擠還是霸凌,受害者都可能經歷情緒低落和焦慮的狀態。這種情緒上的困擾,往往會導致自尊心的下降,讓人感到孤獨無助,甚至產生自我懷疑的情緒。

其次,排擠行為雖然不如霸凌那般明顯,但其潛在的心理傷害卻同樣深遠。受排擠者可能會感到被社會拒絕,這種感覺會影響他們的人際關係,讓他們在未來的社交場合中變得更加謹慎和退縮。這種持續的社交焦慮,可能會進一步演變為社交恐懼症,影響到日常生活的方方面面。

再者,霸凌行為通常伴隨著明顯的權力不平衡,這使得受害者在面對施暴者時感到無力。而排擠則可能發生在同儕之間,這種微妙的社會動態使得受害者在尋求幫助時,往往難以表達自己的痛苦。這種無法表達的痛苦,可能會導致受害者在心理上產生更深的創傷,甚至影響到他們的心理健康。

最後,無論是排擠還是霸凌,長期的心理影響都可能導致情緒障礙和行為問題。研究顯示,經歷過這些負面經歷的人,往往在成年後更容易出現抑鬱、焦慮等心理健康問題。因此,無論是排擠還是霸凌,社會應該更加重視其對心理健康的影響,並採取有效的干預措施,幫助受害者走出陰影,重建自信。

如何辨識與應對排擠行為

在當今社會,排擠行為常常被忽視,然而它的影響卻不容小覷。這種行為通常表現為故意將某人排除在外,無論是在社交場合還是工作環境中。這不僅會對受害者的心理健康造成傷害,還可能導致他們在社交圈中的孤立感。了解排擠行為的特徵是辨識其存在的第一步,以下是一些常見的表現:

- 冷漠的態度:對某人表現出明顯的冷淡或不屑。

- 社交排斥:在群體活動中故意不邀請某人。

- 傳播謠言:散播不實信息以損害某人的名譽。

- 暗示性行為:通過非語言的方式表達排斥,例如翻白眼或低聲竊竊私語。

辨識排擠行為後,採取適當的應對措施至關重要。首先,受害者應該保持冷靜,避免情緒化的反應。這樣不僅能夠保護自己的心理健康,還能讓他們更清晰地思考應對策略。其次,尋求支持是非常重要的,無論是朋友、家人還是專業人士,分享自己的感受可以減輕孤獨感並獲得不同的觀點。

此外,建立自信心也是應對排擠行為的有效方法。參加興趣小組或社交活動,能夠幫助受害者擴展社交圈,並找到志同道合的朋友。這不僅能夠減少排擠行為的影響,還能提升自我價值感。最終,受害者應該學會設立界限,對於那些持續進行排擠行為的人,勇敢地表達自己的感受,並告訴他們這樣的行為是不可接受的。

在面對排擠行為時,教育和宣導同樣重要。社會應該加強對排擠行為的認識,讓更多人了解其對個體的傷害。學校和工作場所應該建立明確的政策來防止和處理排擠行為,並提供必要的資源來支持受害者。只有當我們共同努力,才能創造一個更包容的環境,讓每個人都能感受到尊重與關懷。

建立友善環境的具體策略與建議

在當今社會,建立一個友善的環境對於每個人來說都是至關重要的。首先,提升意識是關鍵。學校和社區應定期舉辦工作坊和講座,讓人們了解排擠行為的影響,並強調每個人都應該受到尊重和包容。這些活動不僅能提高人們的認知,還能促進彼此之間的理解與支持。

其次,鼓勵開放的溝通是建立友善環境的重要策略。無論是在學校還是工作場所,應該設立安全的渠道,讓人們能夠自由表達自己的感受和困擾。這可以通過匿名意見箱、定期的反饋會議或是心理諮詢服務來實現。當人們感受到自己的聲音被重視時,將更有可能主動參與到友善環境的建設中。

此外,培養同理心也是不可或缺的一環。透過角色扮演和團隊合作的活動,讓人們體驗他人的感受,能有效增強同理心。這不僅能減少排擠行為的發生,還能促進人際關係的和諧。學校和企業可以設計相關的課程,讓參與者在互動中學習如何理解和支持他人。

最後,建立明確的規範和後果是維護友善環境的基石。無論是在學校還是工作場所,都應該制定明確的行為準則,並對違反者採取相應的措施。這不僅能夠震懾潛在的霸凌行為,還能讓每個人都明白,友善的行為是受到鼓勵和讚賞的。透過這些具體的策略與建議,我們能夠共同打造一個更為友善的社會環境。

常見問答

-

排擠的定義是什麼?

排擠是指在社交環境中,某些個體故意將他人排除在外,造成被排擠者的孤立感和無助感。這種行為通常伴隨著冷漠、忽視或敵意,對受害者的心理健康造成嚴重影響。

-

排擠是否構成霸凌?

是的,排擠可以被視為一種霸凌行為。霸凌不僅僅是身體上的攻擊,還包括心理上的傷害。排擠行為會對受害者的自尊心和社交能力造成長期的負面影響,因此應該受到重視。

-

排擠的影響有哪些?

排擠對受害者的影響包括:

- 情緒低落和焦慮

- 社交恐懼和孤獨感

- 學業或工作表現下降

- 長期心理健康問題,如抑鬱症

-

如何應對排擠行為?

應對排擠行為的方法包括:

- 尋求支持:與朋友、家人或專業人士分享經歷。

- 增強自信:參加興趣小組或活動,擴展社交圈。

- 報告行為:向學校或工作場所的管理者反映情況。

- 學習應對技巧:參加心理輔導或工作坊,提升應對能力。

重點整理

在探討「排擠算霸凌嗎?」這一議題時,我們必須認識到,排擠行為對個體的心理健康和社交發展造成的傷害不可忽視。社會應共同努力,建立包容的環境,讓每個人都能感受到尊重與支持。唯有如此,才能真正杜絕霸凌行為的滋生。 本文由AI輔助創作,我們不定期會人工審核內容,以確保其真實性。這些文章的目的在於提供給讀者專業、實用且有價值的資訊,如果你發現文章內容有誤,歡迎來信告知,我們會立即修正。

一個因痛恨通勤開始寫文章的女子,透過打造個人IP,走上創業與自由的人生。期望能幫助一萬個素人,開始用自媒體變現,讓世界看見你的才華。