忍讓是解決衝突的最佳方法嗎?

各位台灣朋友,您是否曾因一時的忍讓,換來更大的委屈?想像一下,在擁擠的捷運上,您默默退讓,卻換來對方得寸進尺。忍讓,真的是解決衝突的最佳方法嗎?[[1]] 忍讓或許能暫時平息紛爭,但長期下來,卻可能累積不滿,甚至造成更大的衝突。有效的溝通,明確的表達,才是解決問題的關鍵。讓我們一起思考,如何在衝突中,找到更有效、更健康的解決之道。

文章目錄

忍讓的迷思:檢視台灣社會中的衝突與妥協

在台灣社會中,我們經常被教導要「忍讓」,將其視為化解衝突、維持和諧的關鍵。然而,這種看似美德的行為,是否真的總能帶來理想的結果? 忍讓,有時可能掩蓋了更深層的問題,甚至可能助長不公。當我們一味地退讓,是否反而讓真正的問題被擱置,未能得到應有的關注與解決?

審視台灣社會的脈絡,我們不難發現,忍讓的文化根植於傳統價值觀,強調群體和諧勝於個人權益。這種價值觀在某些情境下,確實能促進社會的穩定與合作。然而,當這種忍讓成為一種常態,甚至被濫用時,它也可能成為壓抑異議、阻礙進步的工具。以下是一些需要警惕的面向:

- 權力不對等: 忍讓往往發生在權力不對等的關係中。弱勢群體為了避免衝突,被迫選擇退讓,而強勢群體則可能因此得寸進尺。

- 真相被掩蓋: 為了避免爭端,真相可能被刻意隱瞞或扭曲,導致問題無法得到根本解決。

- 個人權益受損: 過度的忍讓可能導致個人權益受損,甚至造成不公平的待遇。

因此,我們需要重新審視「忍讓」在解決衝突中的角色。 忍讓並非萬能的解決方案,而是一種策略,需要根據具體情境進行權衡。 在某些情況下,適度的忍讓可以緩和緊張局勢,為進一步的溝通創造機會。 但在另一些情況下,堅持原則、捍衛權益,才是解決衝突、實現公平正義的必要手段。 重要的是,我們需要培養批判性思考的能力,辨別忍讓的利弊,並在衝突中做出明智的選擇。

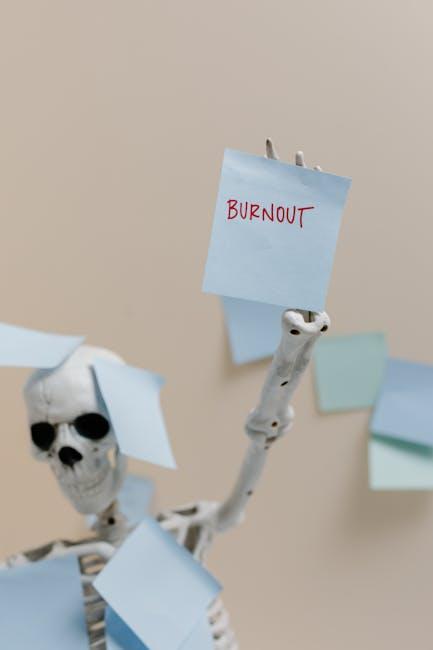

忍讓的代價:分析長期壓抑對個人與群體的影響

在台灣社會,我們經常被教導要「忍一時風平浪靜」。這種觀念在處理衝突時,往往被視為美德,但長期下來,這種忍讓的行為,其代價遠比我們想像的還要深遠。它不僅影響個人身心健康,更可能對群體關係造成潛在的負面影響。

對個人而言,長期壓抑情緒,會導致許多身心方面的問題。當我們選擇隱忍,不表達自己的真實想法和感受時,壓力便會累積。這種壓力可能導致:

- 心理健康問題: 焦慮、憂鬱、低自尊。

- 生理健康問題: 消化系統疾病、失眠、免疫力下降。

- 人際關係疏離: 害怕衝突,導致溝通障礙,難以建立深厚的人際連結。

在群體層面,過度的忍讓也可能造成不良後果。當個人不敢表達異議,群體決策容易受到少數人的影響,甚至可能導致錯誤的判斷。這會扼殺創新,阻礙進步,並削弱群體的凝聚力。此外,長期壓抑也可能導致不滿情緒的累積,最終可能以更激烈的方式爆發,反而造成更大的衝突。

因此,我們需要重新審視「忍讓」的價值。適度的忍讓可以維護和諧,但過度的忍讓卻可能讓我們付出沉重的代價。學會以健康的方式表達自己的需求和感受,尋求有效的溝通和解決方案,才是建立健康個人和群體關係的關鍵。這需要我們勇敢地站出來,為自己發聲,也尊重他人的聲音,共同創造一個更開放、更包容的社會。

衝突管理新思維:探索更有效的溝通與解決方案

在台灣的日常生活中,我們經常面臨各種人際互動的挑戰,從家庭成員間的意見分歧,到職場上的團隊合作摩擦,甚至是鄰里間的微小爭端。許多時候,我們習慣性地選擇「忍讓」,希望透過避免正面衝突來維持表面的和諧。然而,這種策略真的能有效解決問題嗎?或者,它只是將衝突深埋,等待更猛烈的爆發?

讓我們重新審視「忍讓」的本質。它可能源於對衝突的恐懼,害怕破壞關係,或是擔心失去控制。但長期的忍讓,往往會導致內心的壓抑與不滿,最終可能演變成更嚴重的問題。試想一下,當你長期壓抑自己的需求和感受,最終爆發時,往往會伴隨著更激烈的情緒,反而更容易傷害到彼此的關係。更重要的是,忍讓並未解決根本問題,只是暫時掩蓋了矛盾,讓它在未來再次浮現。

那麼,我們該如何應對衝突?以下提供一些更積極的思考方向:

- 主動溝通: 勇敢表達自己的想法和感受,但同時也要傾聽對方的觀點。

- 尋求共識: 嘗試找到雙方都能接受的解決方案,而非單方面妥協。

- 換位思考: 站在對方的角度思考問題,理解對方的需求和動機。

- 尋求第三方協助: 在必要時,可以尋求專業的調解或諮詢,幫助解決衝突。

衝突管理的核心,並非避免衝突,而是學習如何有效地處理衝突。透過開放的溝通、積極的協商,以及對彼此的尊重與理解,我們才能找到更持久、更健康的解決方案。在台灣這個充滿活力與多元文化的社會,讓我們一起學習,擁抱衝突,並將其轉化為成長與進步的機會,而非一味地選擇忍讓,讓問題越滾越大。

建立互助社會:倡議理性對話與積極合作的策略

在瞬息萬變的社會中,衝突無可避免。然而,我們如何應對這些挑戰,塑造著我們共同的未來。建立一個互助社會,並非僅僅是避免衝突,而是積極地創造一個環境,鼓勵理性對話與合作。這需要我們每個人都扮演積極的角色,共同努力,才能實現。

首先,理性對話是基石。這意味著在表達觀點時,要避免情緒化,並尊重不同的聲音。在台灣,我們擁有豐富的民主經驗,這為我們提供了寶貴的平台,讓我們可以自由地表達意見。以下是一些促進理性對話的策略:

- 聆聽: 積極傾聽他人的觀點,嘗試理解其背後的動機。

- 提問: 提出開放性的問題,鼓勵更深入的思考和討論。

- 尊重: 即使不同意,也要尊重對方的觀點和感受。

其次,積極合作是關鍵。這意味著我們需要超越個人利益,尋求共同的目標。在台灣,我們面臨著許多共同的挑戰,例如經濟發展、環境保護和社會公平。透過合作,我們可以匯集不同的資源和專業知識,共同解決這些問題。這需要我們建立信任,並願意妥協,以達成共識。

最後,建立互助社會需要持續的努力。這是一個長期的過程,需要我們不斷學習和改進。透過理性對話和積極合作,我們可以建立一個更加包容和繁榮的社會,讓每個人都能夠在這裡安居樂業。讓我們共同努力,為台灣創造更美好的未來。

常見問答

親愛的讀者,

在台灣的社會中,我們經常面臨各種衝突。其中,”忍讓” 常常被視為一種解決衝突的方式。然而,忍讓真的是解決衝突的最佳方法嗎?以下將針對這個議題,解答四個常見的疑問,希望能幫助您更深入地理解。

-

忍讓是否總是能帶來和平?

忍讓在某些情況下,例如輕微的意見分歧,確實可以避免衝突升級。然而,長期、單方面的忍讓,可能會導致不滿情緒的累積,甚至引發更嚴重的衝突。因此,忍讓並非萬能的解決方案,需要視情況而定。

-

忍讓是否會犧牲個人權益?

過度的忍讓,可能會讓你忽略自己的需求和權益。在追求和諧的同時,我們也應該學會適當地表達自己的想法和感受,避免讓自己受到不公平的對待。尋求平衡點,才能在維護關係的同時,保障個人權益。

-

除了忍讓,還有哪些解決衝突的方法?

除了忍讓,還有許多更有效的解決衝突方法,例如:

- 溝通: 透過坦誠的溝通,了解彼此的立場和需求。

- 協商: 尋求雙方都能接受的解決方案。

- 妥協: 雙方各退一步,達成共識。

- 尋求第三方協助: 在必要時,可以尋求專業的調解或仲裁。

-

如何判斷何時應該忍讓,何時應該表達?

判斷是否應該忍讓,需要考慮以下因素:

- 衝突的嚴重性: 輕微的衝突可以選擇忍讓,嚴重的衝突則需要積極處理。

- 關係的重要性: 對於重要的關係,可以適當忍讓,維護彼此的關係。

- 個人感受: 如果忍讓讓你感到痛苦或不滿,則需要考慮表達自己的想法。

總之,忍讓是一種解決衝突的方式,但並非唯一的選擇。我們應該根據具體情況,選擇最合適的解決方案,才能有效地化解衝突,建立良好的人際關係。

最後總結來說

總之,衝突難免,但忍讓並非唯一解。台灣社會多元,溝通與理解更顯重要。讓我們學習在堅守原則的同時,尋求更智慧、更長遠的解決之道,共創和諧社會。 本文由AI輔助創作,我們不定期會人工審核內容,以確保其真實性。這些文章的目的在於提供給讀者專業、實用且有價值的資訊,如果你發現文章內容有誤,歡迎來信告知,我們會立即修正。

一個因痛恨通勤開始寫文章的女子,透過打造個人IP,走上創業與自由的人生。期望能幫助一萬個素人,開始用自媒體變現,讓世界看見你的才華。