佛教講因果嗎?

您好!

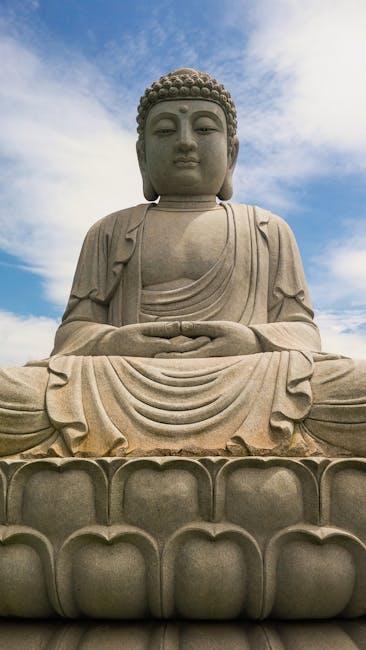

想像一下,一位老奶奶虔誠地捐款,只因她相信善有善報。這就是因果的力量,也是佛教的核心。佛教確實講因果,它闡述了行為與結果之間的關係。您想了解更多關於因果的奧秘嗎? 探索佛教,了解如何透過善行,創造更美好的未來。

文章目錄

因果輪迴真諦:佛教教義的核心價值與啟示

在台灣的佛教信仰中,因果輪迴不僅僅是一種教義,更是貫穿生命歷程的根本法則。它猶如一棵參天大樹,根植於佛陀的智慧,枝繁葉茂地滋養著我們的精神世界。理解因果,就如同掌握了生命的指南針,引導我們走向光明與解脫。它並非宿命論,而是強調行為的自主性,每一次的起心動念、言行舉止,都將成為未來果報的種子。

因果輪迴的核心價值,體現在對道德的重視與慈悲心的培養。佛教徒相信,善行帶來善果,惡行招致惡報。這種觀念促使我們反思自身的行為,努力斷惡修善。在台灣,許多寺廟都提倡行善積德,例如:

- 參與慈善活動,幫助弱勢群體。

- 捐款支持佛教教育,傳播佛法。

- 持戒修行,淨化身心。

透過這些實踐,我們不僅能改善自身的命運,也能為社會帶來正面的影響。

因果輪迴的啟示,在於生命的無限可能性。它打破了時間與空間的限制,讓我們明白,今生的遭遇並非偶然,而是過去行為的結果。同時,它也鼓勵我們積極改變,透過修行與懺悔,消除惡業,累積善業。這是一種對生命的尊重,對未來的期許,更是對自我提升的承諾。在台灣,許多人透過禪修、念佛等方式,來體悟因果的真諦,提升靈性。

總而言之,因果輪迴是佛教教義的核心,也是指引我們走向解脫的明燈。它提醒我們,生命是一場持續的學習與成長,每一次的選擇都將塑造我們的未來。在台灣這片土地上,讓我們攜手同行,透過對因果的理解與實踐,共同創造一個更美好、更慈悲的世界。

解構因果迷思:台灣社會常見誤解與澄清

台灣社會中,因果觀念根深蒂固,但往往也伴隨著許多誤解。我們常聽到「做好事就會有好報」、「壞事做多了會遭報應」等說法,這些簡化的理解,雖然反映了對道德的期許,卻也容易落入因果迷思的陷阱。例如,當遇到不幸時,人們可能會過度自責,認為是自己過去的「業力」所致;反之,成功時,則可能將一切歸功於「積德」。這種過於簡化的因果觀,忽略了複雜的社會環境、個人努力以及偶然因素,反而容易讓人陷入消極,甚至逃避現實。

佛教的因果觀,其實遠比我們想像的更為精細。它並非單純的「種瓜得瓜,種豆得豆」的機械式反應。佛教強調的是「緣起」的概念,即一切事物都是由各種條件相互依存而生。因果關係並非單一的線性關係,而是一個複雜的網絡,包含了過去的業力、當下的努力、以及外在環境的影響。因此,我們不能簡單地將所有遭遇都歸咎於過去的行為,更重要的是,要把握當下,透過正面的思考、行為,創造更美好的未來。

在台灣,我們也常看到一些因果觀的誤用。例如,有些人會將疾病、貧困等不幸,歸咎於「前世的罪業」,甚至以此來勸退他人就醫或尋求幫助。這種說法不僅缺乏科學依據,也容易造成社會歧視和不公。真正的佛教因果觀,鼓勵的是慈悲與智慧,而非恐懼與逃避。它提醒我們,要對自己的行為負責,也要關懷他人,共同創造一個更美好的世界。

為了避免落入因果迷思,我們可以從以下幾點著手:

- 學習更深入的佛教教義:了解緣起、業力、以及四聖諦等核心概念,建立更全面的因果觀。

- 培養正向思考:不將所有遭遇都歸咎於過去,而是積極面對,尋求解決之道。

- 重視當下努力:透過正面的行為、思考,為自己創造更美好的未來。

- 關懷他人:以慈悲心待人,共同營造一個更友善的社會。

善行引領未來:如何在日常生活中實踐因果法則

在台灣,因果觀念早已深植人心,它不僅是佛教的核心教義,更是一種生活哲學,引導我們在日常生活中做出更明智的選擇。 實踐因果法則,並非遙不可及的修行,而是透過每一次的善行,為自己種下豐盛的果實。 讓我們一起探索,如何在繁忙的日常中,將因果法則融入生活,為自己和周遭帶來更美好的未來。

首先,從微小的善行開始。 台灣社會充滿了互助精神,例如:搭乘大眾運輸時,主動讓座給需要的人;在社區中,協助鄰居解決生活上的困難;或是參與公益活動,為弱勢群體貢獻一份力量。 這些看似微不足道的舉動,卻能為我們的心靈帶來平靜與喜悅,同時也為社會注入正能量。 這些善行就像播下的種子,未來將會開花結果,為我們帶來意想不到的收穫。

其次,培養正念與覺察。 台灣的佛教寺廟和禪修中心提供了許多修習正念的機會。 透過正念,我們可以更清楚地覺察自己的念頭、言語和行為,避免做出傷害自己或他人的事情。 練習正念,可以幫助我們:

- 減少負面情緒,例如:憤怒、嫉妒。

- 提升同理心,更理解他人的感受。

- 做出更明智的決策,避免衝動行事。

最後,以慈悲心待人處事。 慈悲是佛教的核心價值之一,也是實踐因果法則的關鍵。 在與人互動時,嘗試用慈悲心去理解和包容他人,即使遇到困難,也能保持耐心和善意。 這種慈悲心不僅能改善人際關係,也能為我們帶來內心的平靜與安寧。 透過持續的善行、正念和慈悲,我們就能在日常生活中,逐步實踐因果法則,為自己創造一個更美好的未來。

擁抱光明未來:針對台灣民眾的具體修行建議

在台灣這片充滿生命力的土地上,佛教的智慧如同溫暖的陽光,照亮著無數人的心靈。因果的奧秘,如同生命的指南針,引導我們走向更光明的未來。為了讓您更深刻地體悟因果的真諦,並將其融入日常生活中,以下提供幾點具體的修行建議,希望能幫助您在台灣這片沃土上,結下更多善緣,收穫豐碩的果實。

首先,培養慈悲心,關懷眾生。台灣社會充滿活力,但也面臨著各種挑戰。透過慈悲心的培養,我們可以更深刻地理解他人的痛苦,並積極伸出援手。您可以從以下幾方面著手:

- 定期參與慈善活動,幫助弱勢群體。

- 在日常生活中,對待他人更加友善、耐心。

- 練習靜坐冥想,提升內在的平靜與慈悲。

其次,精進修行,淨化身心。佛教的修行,不僅僅是停留在口頭上的承諾,更需要付諸實踐。在台灣,您可以選擇適合自己的修行方式,例如:

- 定期到寺廟參拜,聆聽法師的開示。

- 研讀佛經,深入了解佛法的智慧。

- 練習瑜伽或太極,舒緩身心壓力。

最後,建立正知正見,明辨是非。在資訊爆炸的時代,我們更容易受到各種觀念的影響。透過正知正見的培養,我們可以更清晰地辨別是非,做出正確的選擇。這包括:

- 學習佛法的基本教義,例如四聖諦、八正道。

- 保持開放的心態,虛心接受不同的觀點。

- 避免傳播謠言,謹慎處理接收到的資訊。

常見問答

佛教與因果:常見問題解答

各位讀者,您好!作為一名內容撰寫者,我將針對佛教與因果關係,為您解答四個常見問題,希望能幫助您更深入地理解這一重要的佛教概念。

-

佛教講因果嗎?

是的,因果是佛教的核心教義之一。佛教認為,一切事物都有其因果關係,即「種瓜得瓜,種豆得豆」。 佛教相信,我們所做的一切,無論是善行還是惡行,都會產生相應的果報。 這種果報可能在今生,也可能在來世呈現。 佛教的因果觀並非宿命論,而是強調人的行為對自身命運的影響,鼓勵人們行善積德,避免惡行,從而改善自己的生活。

-

因果報應是什麼?

因果報應是指由因到果的過程,也就是我們所做的行為(因)會產生相應的結果(果)。 佛教的因果報應並非簡單的懲罰或獎勵,而是基於業力法則的自然現象。 善行會帶來好的果報,惡行則會帶來不好的果報。 這種報應可能體現在生活的各個方面,包括健康、財富、人際關係等等。 了解因果報應,可以幫助我們更謹慎地思考自己的行為,並積極地做出改變。

-

因果報應是立即發生的嗎?

因果報應的顯現時間並非一成不變。 有些因果報應可能立即顯現,例如,做了好事馬上得到讚賞; 有些則需要經過一段時間,甚至跨越生命週期。 佛教認為,因果報應的顯現受到多種因素的影響,包括因的強弱、緣的成熟程度等等。 因此,我們不應期待立即看到所有的果報,而應保持耐心和恆心,持續行善,累積福報。

-

如何理解因果關係?

理解因果關係,首先要認識到,我們的每一個行為都是一個「因」,而這個「因」會產生不同的「果」。 佛教鼓勵我們從以下幾個方面理解因果關係:

- 業力: 業力是我們行為的總和,它決定了我們的命運。

- 緣起: 萬事萬物都是相互依存的,沒有獨立存在的個體。

- 修行: 通過修行,我們可以改變自己的業力,改善自己的命運。

通過深入理解因果關係,我們可以更好地掌控自己的生活,並為自己創造更美好的未來。

希望以上解答對您有所幫助。 感謝您的閱讀!

因此

總之,因果觀念深植佛教,亦是引導我們行善避惡的明燈。了解因果,方能洞悉人生,做出更明智的選擇,為自己與他人創造更美好的未來。讓我們一起,在因果的啟發下,活出更圓滿的人生吧! 本文由AI輔助創作,我們不定期會人工審核內容,以確保其真實性。這些文章的目的在於提供給讀者專業、實用且有價值的資訊,如果你發現文章內容有誤,歡迎來信告知,我們會立即修正。

一個因痛恨通勤開始寫文章的女子,透過打造個人IP,走上創業與自由的人生。期望能幫助一萬個素人,開始用自媒體變現,讓世界看見你的才華。