佛教有神明嗎?

在一個寧靜的山谷中,有位年輕的僧侶名叫明心。他常常在寺廟中靜坐,思考佛教的教義。有一天,他遇到一位旅人,旅人問他:「佛教有神明嗎?」明心微笑著回答:「佛教不崇拜神明,而是追求內心的覺悟與智慧。神明或許存在,但真正的力量在於我們的內心。」這番話讓旅人深思,明白了佛教的核心在於自我修行與內在的覺醒,而非外在的神明崇拜。

文章目錄

佛教信仰中的神明觀念解析

在佛教的信仰體系中,神明的觀念並非單一的存在,而是多元而複雜的。佛教認為,宇宙中存在著各種不同的神明,這些神明並非絕對的創造者或主宰,而是與人類生活息息相關的存在。這些神明可以是護法神、菩薩或是歷代高僧的靈性化身,皆在不同層面上影響著信徒的修行與生活。

佛教中的神明通常被視為助力,幫助信徒在修行的道路上克服困難。這些神明的存在,讓信徒在面對生活挑戰時,能夠感受到一種支持與庇護。信徒通過誦經、禮拜和供養等方式,與神明建立聯繫,期望獲得他們的加持與指引。這種互動不僅是信仰的表現,更是信徒心靈寄託的一種方式。

然而,佛教的核心教義並不依賴於神明的崇拜。佛教強調的是個人的覺悟與修行,信徒最終的目標是達到涅槃,超越生死輪迴。神明的存在,雖然在信仰中扮演著重要角色,但並不應該成為信徒追求解脫的障礙。相反,信徒應該將神明視為修行路上的助力,而非最終的依賴。

總的來說,佛教中的神明觀念是一個多層次的體系,既包含了對神明的尊敬與信仰,也強調了個人修行的重要性。信徒在崇拜神明的同時,應該時刻記住,真正的力量來自於自身的覺悟與努力。透過這樣的理解,信徒能夠在佛教的信仰中找到更深層次的意義,並在生活中實踐這些教義。

佛教與其他宗教神明的比較

在探討佛教是否擁有神明的問題時,我們首先需要理解佛教的核心教義。佛教的創始人釋迦牟尼並不將自己視為神明,而是被認為是一位覺悟者,通過自身的修行達到了涅槃的境界。這種觀點使得佛教與其他宗教的神明觀念形成了鮮明的對比。在許多宗教中,神明被視為創造者和掌控者,而佛教則強調個體的內在修行與覺悟。

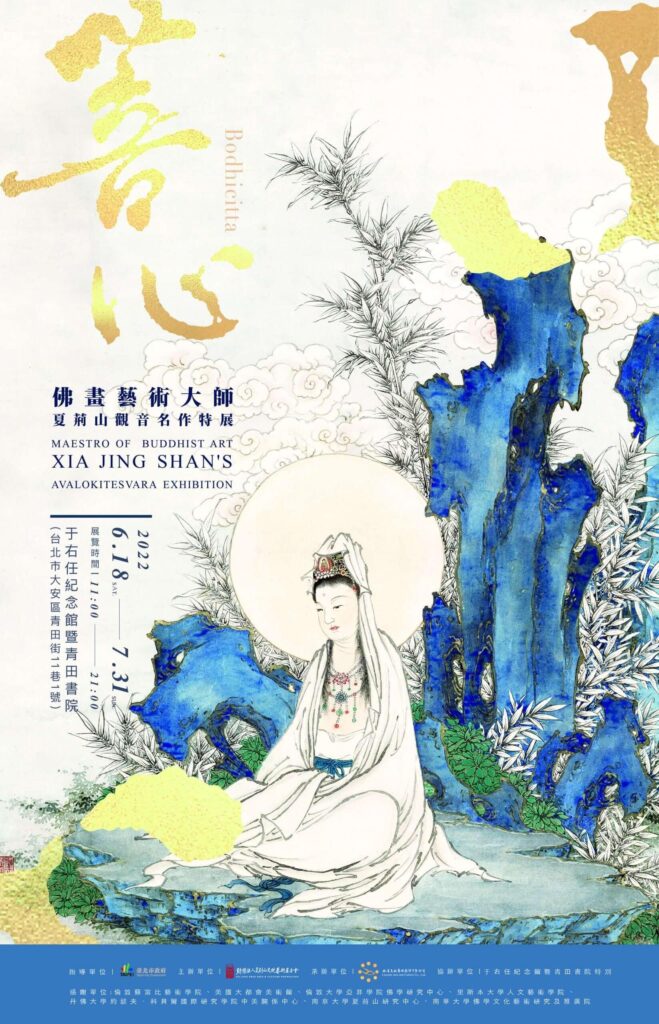

儘管佛教不崇拜傳統意義上的神明,但在某些文化背景下,佛教徒仍然會尊敬一些被視為護法神或菩薩的存在。例如,觀世音菩薩被廣泛崇拜,象徵著慈悲與救助。這些菩薩的角色在某種程度上類似於其他宗教中的神明,但其本質上仍然是對覺悟的追求與引導,而非單純的崇拜對象。

此外,佛教的信仰體系中還包含了對於因果法則的重視,這使得信徒更注重自身的行為與修行,而非依賴外在的神明來獲得救贖。這一點與其他宗教中常見的對神明的依賴形成了鮮明的對比。在佛教中,信徒被鼓勵去探索自己的內心,尋找真理,這種自我探索的過程使得佛教的信仰體系更具個人化和內省性。

最後,佛教的多元性也體現在其對神明的理解上。在某些地區,佛教與當地的民間信仰融合,形成了獨特的宗教實踐。這些融合的信仰體系中,可能會出現各種神明的崇拜,但這些神明的角色往往是輔助性的,並不會取代佛教的核心教義。這種現象顯示了佛教的包容性,並且使其在不同文化中得以生根發芽。

信仰實踐中的神明角色與意義

在佛教的信仰體系中,神明的角色並非單一且固定的,而是隨著不同的宗派和文化背景而有所變化。許多信徒認為,佛教的神明並不是創造宇宙的主宰,而是一些具有特殊智慧和能力的存在,能夠幫助眾生解脫煩惱,指引他們走向覺悟的道路。這些神明的存在,讓信徒在修行的過程中感受到支持與鼓勵,增強了他們的信仰與實踐的動力。

在佛教的經典中,許多菩薩和護法神被視為重要的神明角色。例如,觀世音菩薩以其慈悲心而聞名,常常被信徒祈求保護和指引。這些神明的形象不僅僅是宗教的象徵,更是信徒心靈寄託的具體化。透過對神明的崇敬,信徒能夠在日常生活中找到心靈的慰藉,並在面對困難時獲得勇氣。

此外,神明在佛教儀式中的角色也不可忽視。在許多佛教的儀式中,信徒會向神明獻上供品,進行祈禱,這不僅是對神明的尊敬,也是對自身修行的一種提醒。這些儀式不僅增強了社群的凝聚力,還讓信徒在共同的信仰實踐中體驗到心靈的升華。透過這些儀式,信徒能夠更深刻地理解佛教教義,並在生活中實踐慈悲與智慧。

最後,神明的存在也促進了佛教與其他宗教的交流與融合。在不同文化中,佛教吸收了當地的信仰元素,形成了多樣化的宗教實踐。這種融合不僅豐富了佛教的內涵,也使得信徒能夠在多元的信仰環境中找到共鳴。透過這樣的互動,佛教的神明角色不斷演變,成為信徒心靈成長的重要助力。

如何在佛教中尋找內心的指引與啟發

在佛教的教義中,尋找內心的指引與啟發並不依賴於外在的神明,而是透過自我反思與內在的覺醒。佛教強調每個人都擁有潛在的智慧與慈悲,這些特質需要透過修行來發掘。透過冥想與正念的實踐,信徒能夠更深入地理解自己的內心世界,從而找到真正的指引。

佛教的核心教義之一是「緣起法」,這意味著一切事物都是相互依存的,沒有任何事物是孤立存在的。這一觀念促使我們反思自己的行為與思想,並意識到它們對他人及環境的影響。當我們開始理解這種相互關聯性時,內心的啟發便會隨之而來,讓我們在生活中做出更具智慧的選擇。

此外,佛教的「四聖諦」提供了一個清晰的框架,幫助我們面對生活中的痛苦與挑戰。這四個真理不僅揭示了痛苦的本質,還指引我們如何超越痛苦,達到內心的平靜。透過學習這些教義,我們能夠培養出更深的同理心與理解力,這些都是尋找內心指引的重要元素。

最後,佛教的社群與師徒關係也在尋找內心啟發的過程中扮演著重要角色。透過與其他修行者的交流與分享,我們能夠獲得不同的視角與靈感,這些都能促進我們的成長。正如佛陀所教導的,真正的智慧來自於內心的覺醒,而非外在的崇拜,這使得每個人都能成為自己內心的導師。

常見問答

-

佛教是否相信神明的存在?

佛教的核心教義並不強調神明的存在。佛教徒相信因果法則和自我修行的重要性,而非依賴神明的干預。然而,某些佛教傳統中會尊崇菩薩和護法神,這些存在被視為助力修行的象徵。

-

菩薩和護法神的角色是什麼?

菩薩被視為具有慈悲心的存在,致力於幫助眾生解脫痛苦。護法神則是保護佛法和修行者的力量,雖然他們在某些方面被尊敬,但並不等同於創造宇宙的神明。

-

佛教徒如何看待其他宗教的神明?

佛教徒通常對其他宗教的神明持開放態度,尊重各種信仰的存在。佛教強調包容性,認為每個人都可以根據自己的信仰尋求真理,並不會否定其他宗教的價值。

-

信仰神明與修行佛教有何關聯?

在佛教中,信仰神明並不是修行的必要條件。修行的重點在於內心的覺悟和智慧的提升。信仰神明可以作為一種心理支持,但真正的解脫來自於個人的修行和對真理的理解。

因此

在探討佛教是否有神明的問題時,我們應該認識到,佛教的核心在於內心的覺悟與修行。無論信仰的形式如何,最終目標是達到智慧與慈悲。讓我們在這條探索之路上,尋求真理與內心的平靜。 本文由AI輔助創作,我們不定期會人工審核內容,以確保其真實性。這些文章的目的在於提供給讀者專業、實用且有價值的資訊,如果你發現文章內容有誤,歡迎來信告知,我們會立即修正。

一個因痛恨通勤開始寫文章的女子,透過打造個人IP,走上創業與自由的人生。期望能幫助一萬個素人,開始用自媒體變現,讓世界看見你的才華。