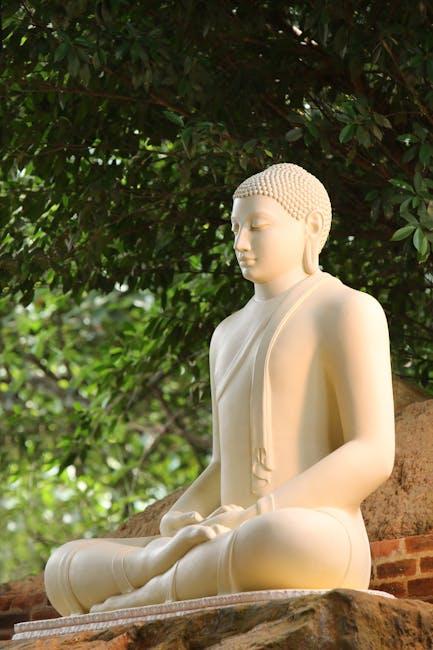

佛教拜神嗎?

在台灣的夜市,燈火通明,人聲鼎沸。一位虔誠的信徒,手持香,在佛寺前虔誠祈禱。但,佛教徒真的拜神嗎?這個問題,在台灣的佛教信仰中,有著複雜的脈絡。

佛教,源於印度,傳入台灣後,與本土文化融合,形成了獨特的樣貌。 佛教徒的修行,核心在於覺悟,追求涅槃。 然而,在台灣,許多佛教寺廟也供奉著神祇,例如觀音菩薩、地藏王菩薩等。 這種現象,源於佛教的包容性,以及對眾生的慈悲。 佛教徒拜神,並非將神祇視為唯一的救贖,而是將其視為引導,幫助修行,累積福德的助力。

因此,佛教徒拜神,可以理解為一種方便法門,一種與台灣本土文化結合的表現。 重要的是,佛教徒的根本目標,仍然是透過修行,達到內心的平靜與智慧。

文章目錄

佛教信仰核心:深入解析佛教與神祇的微妙關係

身為一位在台灣深耕多年的女性靈性事業家,我時常被問到:「佛教徒可以拜神嗎?」這不僅是許多信眾心中的疑問,也牽涉到佛教信仰的核心。我自己的經驗是,從小在充滿媽祖信仰的家庭長大,後來接觸佛教,起初也曾對兩者之間的關係感到困惑。但隨著深入學習,我發現佛教的包容性遠超乎想像。它並非排斥其他信仰,而是提供了一種更深層次的理解,引導我們超越形式,探索內在的智慧。

佛教徒拜神,其實是源於對眾生的慈悲與尊重。佛教並不否認神祇的存在,而是將其視為六道輪迴中的一環。如同我們尊重父母、祖先,對神祇的敬拜,更多的是一種感恩與祈福。在台灣,許多寺廟都供奉著不同的神祇,例如觀音菩薩、地藏王菩薩等,這些菩薩被視為引導眾生走向解脫的慈悲力量。

以下是一些常見的觀點:

- 佛教徒可以向神祇祈福,但最終的依靠是自身的修行。

- 佛教強調因果報應,而非神祇的恩賜。

- 拜神是一種方便法門,最終目標是證悟。

那麼,佛教與神祇的關係究竟是什麼?我們可以從佛經中找到答案。例如,《楞嚴經》中提到,一切眾生皆有佛性,神祇也不例外。佛教徒拜神,並非將其視為唯一的救贖,而是將其視為修行路上的助緣。透過對神祇的敬拜,我們可以培養慈悲心、恭敬心,進而提升自身的修行境界。

根據台灣內政部統計,台灣的宗教信仰多元,佛教與道教的信徒比例都相當高。這也反映了台灣社會對不同信仰的包容性。

總之,佛教徒拜神與否,取決於個人的信仰與理解。重要的是,我們是否能將對神祇的敬拜,轉化為對自身內在智慧的探索。透過深入學習佛法,我們可以更清楚地理解佛教與神祇之間的微妙關係,並在修行路上找到屬於自己的道路。

根據學術研究,佛教在台灣的傳播過程中,與本土文化相互融合,形成了獨特的特色。例如,台灣的佛教寺廟,除了供奉佛像外,也常供奉著土地公等神祇。

佛教徒的信仰實踐:從儀式、供養到心靈層面的探索

身為一位在台灣深耕多年的女性靈性事業家,我經常被問到:「佛教徒拜神嗎?」這個問題觸及了佛教信仰的核心。我的經驗是,佛教徒的信仰實踐,遠遠超越了單純的「拜」或「不拜」。它是一場內在的旅程,從外在的儀式,到內心的供養,最終指向心靈的探索。

在台灣,佛教與民間信仰交織,寺廟中常見佛像與神祇並列。這反映了台灣多元的宗教文化。佛教徒的信仰,並非僅限於對佛陀的崇拜,更是一種對智慧、慈悲的追求。儀式,例如誦經、禮佛,是幫助我們淨化身心、與佛法連結的工具。供養,例如供花、供果,則是表達我們對佛陀的敬意,同時培養慈悲心。

然而,佛教信仰的精髓,並不在於外在的儀式和供養,而在於內心的轉化。真正的佛教徒,會將佛法的智慧融入生活,例如:

- 正念: 保持對當下的覺察,減少煩惱。

- 慈悲: 關懷他人,培養同情心。

- 智慧: 了解因果,做出明智的選擇。

這才是佛教徒信仰實踐的核心,也是我們在日常生活中,不斷學習和精進的目標。

我親身經歷過許多次,透過禪修、閱讀佛經,以及與其他修行者的交流,對佛法有了更深刻的理解。這不僅幫助我克服了生活中的挑戰,也讓我更懂得如何幫助他人。佛教徒的信仰實踐,是一條通往內在平靜和智慧的道路。它鼓勵我們不斷探索自我,提升心靈層次,最終實現生命的圓滿。

常見問答

佛教拜神嗎?常見問題解答

身為內容撰寫者,我理解您對佛教信仰的疑惑。以下針對「佛教拜神嗎?」這個常見問題,提供清晰且具說服力的解答,希望能幫助您更深入了解佛教。

-

佛教徒是否拜神?

在台灣,許多佛教徒會同時敬拜佛菩薩與其他神祇,這是一種普遍的現象。這源於台灣多元的宗教文化,以及佛教徒對不同信仰的包容。

- 原因: 佛教徒敬拜神祇,通常是為了祈求平安、健康、財富等世俗利益。

- 觀點: 佛教強調因果報應,認為真正的解脫來自於自身的修行。敬拜神祇可以作為一種輔助,但並非佛教修行的核心。

-

佛教與其他宗教的關係?

佛教在台灣與其他宗教,例如道教、民間信仰等,有著密切的互動。

- 融合: 佛教在傳入台灣後,與本土文化融合,形成了獨特的佛教樣貌。

- 尊重: 佛教徒通常尊重其他宗教的信仰,並鼓勵互相理解與包容。

-

佛教徒拜神與佛教教義是否衝突?

這是一個複雜的問題,取決於個人的理解與實踐。

- 核心: 佛教的核心教義是「緣起性空」,強調一切事物都是相互依存的。

- 觀點: 有些佛教徒認為,敬拜神祇是為了祈求福報,而修行則是為了斷除煩惱,兩者並不衝突。另一些佛教徒則認為,過度依賴神祇,可能會阻礙自身的修行。

-

如何看待佛教徒拜神?

這取決於您個人的信仰與價值觀。

- 理解: 了解佛教徒拜神的動機,以及他們所追求的目標。

- 尊重: 尊重不同信仰的選擇,並保持開放的心態。

- 思考: 思考您自己的信仰,以及您對佛教的理解。

希望這些解答能幫助您更深入地了解佛教。如果您有其他問題,歡迎隨時提出。

重點精華

總之,佛教徒敬佛,並非將佛視為神祇。理解此點,方能真正體會佛教的慈悲智慧。讓我們以開放的心胸,探索這深邃的宗教哲學,共同領略其獨特魅力。 本文由AI輔助創作,我們不定期會人工審核內容,以確保其真實性。這些文章的目的在於提供給讀者專業、實用且有價值的資訊,如果你發現文章內容有誤,歡迎來信告知,我們會立即修正。

一個因痛恨通勤開始寫文章的女子,透過打造個人IP,走上創業與自由的人生。期望能幫助一萬個素人,開始用自媒體變現,讓世界看見你的才華。