什麼人不能出家?

在一個寧靜的寺廟裡,有位年輕人渴望出家修行。他向老和尚請教,和尚微笑著說:「出家並非人人皆可,心中若有牽掛,則難以專心修行。」年輕人思索後,發現自己對家庭、事業的眷戀無法割捨。和尚告訴他,真正的修行在於內心的平靜與放下,而非僅僅是身體的離開。這讓他明白,出家不只是形式,更是心靈的選擇。真正的修行者,必須先學會放下。

文章目錄

什麼人不適合出家的心理特徵分析

在考慮出家的過程中,某些心理特徵可能會影響一個人的適合性。首先,**對物質的過度依賴**是一個重要的指標。若一個人無法放下對金錢、名利的追求,則出家生活可能會讓他感到極度不適。這種人往往會在修行中感到焦慮,無法專注於內心的平靜與智慧的追求。

其次,**情感依賴性強**的人也不適合出家。這類人通常對他人有著過度的依賴,無法獨立面對生活中的挑戰。出家後,與世俗的關係會大幅減少,若無法適應這種孤獨感,將會影響其修行的進程,甚至導致心理上的不適。

再者,**缺乏自我反省能力**的人也不宜選擇出家。出家生活需要不斷地自我檢視與反思,若一個人無法誠實面對自己的缺陷與不足,則在修行的道路上將會遇到重重困難。這樣的人可能會在面對內心的掙扎時選擇逃避,最終無法達到心靈的解脫。

最後,**對於責任感的逃避**也是一個不容忽視的心理特徵。出家並不是逃避現實生活的手段,而是承擔更深層次的責任與使命。如果一個人抱著逃避的心態進入寺院,將無法真正投入修行,反而可能對自己和他人造成傷害。因此,具備強烈的責任感是出家者必須具備的心理素質。

出家對家庭責任的影響與考量

出家是一個重大的決定,對於家庭的責任與影響不容忽視。首先,出家者需要考量自己在家庭中的角色與責任。若家庭中有年幼的子女,出家可能會使他們失去父母的陪伴與指導,這對孩子的成長與心理健康可能造成負面影響。因此,出家者必須仔細思量,是否能夠在不損害家庭和諧的情況下,追求自己的修行之路。

其次,出家者的配偶或伴侶也會受到影響。出家後,伴侶可能會感到孤獨或被遺棄,這可能導致情感上的困擾與不安。出家者應該與伴侶進行深入的溝通,確保雙方對於未來的生活有共識,並且尊重彼此的感受。這樣的對話不僅能減少誤解,還能促進彼此的理解與支持。

再者,出家者在家庭中的經濟責任也需考量。出家後,往往需要放棄世俗的工作與收入來源,這可能會對家庭的經濟狀況造成影響。出家者應該提前規劃,確保家庭的基本生活需求能夠得到滿足,並考慮是否有其他家庭成員能夠承擔起這份責任。這樣的準備能夠減少出家後的經濟壓力,讓修行之路更加順利。

最後,出家者應該思考自己對家庭的情感連結。出家並不意味著完全斷絕與家庭的關係,反而應該以更高的視角來看待家庭的意義。出家者可以將自己的修行視為對家庭的一種奉獻,透過修行提升自身的品德與智慧,進而影響家庭成員。這樣的思維轉變,不僅能讓出家者更有信心地走上修行之路,也能讓家庭成員感受到出家者的愛與關懷。

出家前的經濟狀況與職業規劃建議

在考慮出家之前,個人的經濟狀況是不可忽視的重要因素。出家後,通常會放棄世俗的工作與收入來源,因此在出家前應該確保有足夠的資金儲備,以應對未來的生活需求。這些儲備不僅能夠支持基本的生活開支,還能應對突發的醫療或其他緊急情況。

此外,職業規劃也是出家前需要仔細考量的部分。若您目前的職業具有穩定的收入和良好的前景,建議在出家前先評估是否可以將其轉化為一種長期的收入來源。例如,某些職業如教師或顧問,可能在出家後仍能夠以兼職的方式繼續進行,這樣可以在不影響修行的情況下,保持一定的經濟支持。

在出家前,還應考慮到家庭的經濟狀況。如果您有家庭責任,例如年邁的父母或子女需要撫養,則應該在出家前妥善安排好他們的生活保障。這不僅是對家庭的負責,也是對自己修行的負責,因為心中無牽掛才能更專注於修行。

最後,建議在出家前與有經驗的僧侶或修行者進行深入的交流,了解他們的經濟管理方式和生活規劃。透過他們的經驗,您可以獲得更具體的建議,幫助您在出家後能夠更好地適應新的生活方式,並確保在修行的道路上不會因為經濟問題而產生困擾。

出家後的生活適應與心靈修煉指導

在考慮出家之前,首先要了解自身的心理狀態與生活背景。出家並非僅僅是一種生活方式的選擇,更是一種心靈的追求與修煉。對於某些人來說,出家可能並不適合,因為他們可能尚未準備好放下世俗的牽絆。以下是一些不適合出家的情況:

- 情感依賴:如果一個人對家庭、朋友或伴侶有強烈的情感依賴,出家可能會讓他們感到孤獨與失落,無法專注於修行。

- 物質需求:對物質生活的渴望與依賴,會使人在出家後難以適應簡樸的生活,影響心靈的平靜。

- 未解決的心理問題:如果一個人有未解決的心理創傷或情緒問題,出家可能無法提供他們所需的支持,反而可能加重內心的掙扎。

- 缺乏信仰基礎:對於佛教教義缺乏基本了解或信仰的人,出家後可能會感到迷茫,無法真正體會修行的意義。

此外,出家後的生活需要極大的自律與堅持。對於那些習慣於自由生活、無法接受規範的人來說,出家的生活可能會成為一種煎熬。修行的過程中,面對各種挑戰與考驗,只有具備堅定的意志與信念,才能夠持續前行。因此,對於那些缺乏自我約束能力的人,出家並不是一條適合的道路。

在選擇出家之前,建議深入思考自身的動機與目標。出家的初衷應該是追求內心的平靜與智慧,而非逃避現實或尋求短暫的解脫。若一個人只是因為外在壓力或一時衝動而選擇出家,則可能會在修行的過程中感到困惑與失落。因此,對於那些尚未明確自身修行目標的人,應該先進行自我反省與探索。

最後,出家是一條漫長而艱辛的修行之路,並非每個人都能夠適應。對於那些在生活中已經找到內心平靜與滿足的人,或許可以選擇在世俗中修行,將佛教的智慧融入日常生活,而不必強迫自己走上出家的道路。每個人的修行方式都應該根據自身的情況而定,找到最適合自己的修行之路,才是最重要的。

常見問答

- 有家庭責任的人:如果一個人有配偶或子女,出家可能會對家庭造成負擔和影響。出家後,應該全心全意投入修行,而不是分心於家庭事務。

- 身體健康不佳者:出家生活需要良好的身體素質以應對修行的要求。如果一個人有嚴重的健康問題,可能無法承擔出家的生活方式。

- 心理狀態不穩定者:出家需要穩定的心理狀態,以便能夠專注於修行和內心的平靜。如果一個人面臨心理健康問題,應該先尋求專業的幫助。

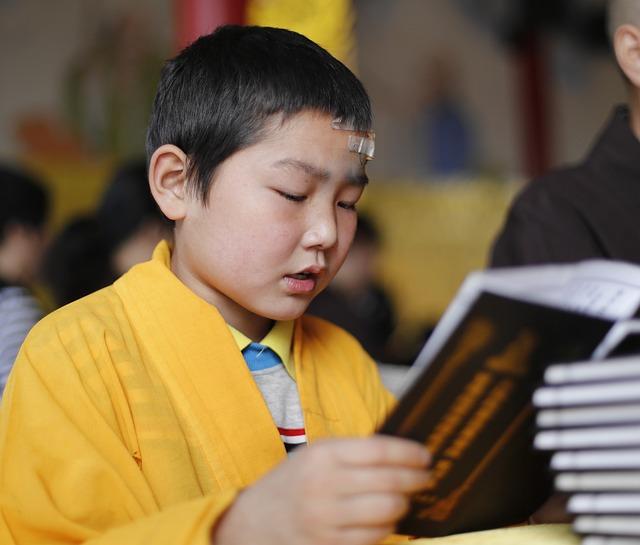

- 未滿法定年齡者:根據佛教的規定,出家者必須達到一定的年齡,通常是成年後,才能夠獨立做出這一重要的決定。

重點整理

在探討「什麼人不能出家」的議題時,我們必須認識到,出家是一條需要深思熟慮的道路。只有在具備足夠的心智成熟與生活穩定的基礎上,才能真正體會出家的意義與責任。希望每位有志於此的人,都能慎重考量,做出明智的選擇。 本文由AI輔助創作,我們不定期會人工審核內容,以確保其真實性。這些文章的目的在於提供給讀者專業、實用且有價值的資訊,如果你發現文章內容有誤,歡迎來信告知,我們會立即修正。

一個因痛恨通勤開始寫文章的女子,透過打造個人IP,走上創業與自由的人生。期望能幫助一萬個素人,開始用自媒體變現,讓世界看見你的才華。