人死後去哪 愛因斯坦?

各位聽眾,您是否曾凝視夜空,好奇宇宙的奧秘?又或者,在親人離世後,心中湧起對來生的疑問?如果愛因斯坦也面臨同樣的困境,他會如何思考「人死後去哪」這個千古難題?

想像一下,這位物理學巨擘,在生命的盡頭,不再執著於相對論,而是將目光投向更深邃的未知。他會如何運用他那無與倫比的思維,探索靈魂的歸宿?

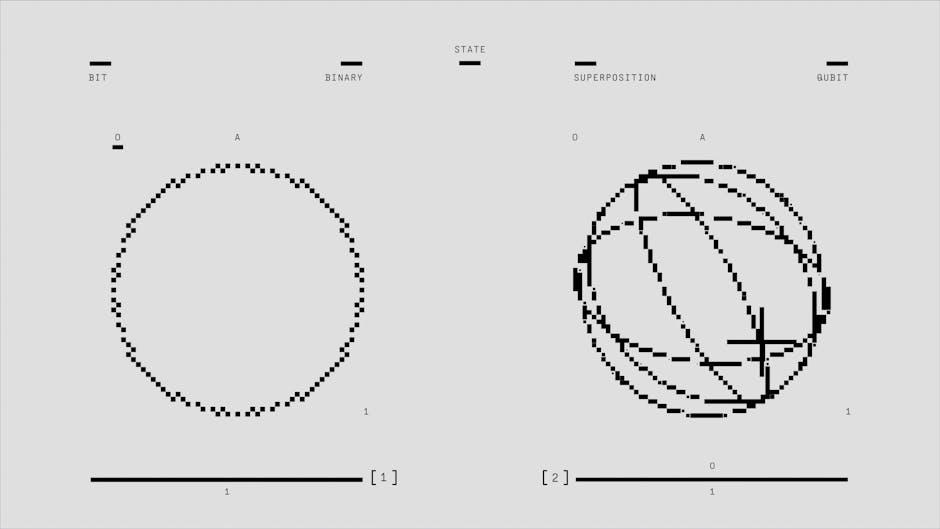

或許,他會從量子力學的角度出發,認為意識並非僅限於肉體,而是以某種形式存在於宇宙之中。又或者,他會將死亡視為能量的轉換,如同物質在宇宙中循環。

無論愛因斯坦會得出什麼結論,他的思考方式都值得我們借鑒。面對死亡,我們不應恐懼,而是應以開放的心態,探索生命的奧秘。讓我們一起,像愛因斯坦一樣,勇敢地追尋答案,找到屬於自己的「人死後去哪」!

文章目錄

靈魂的歸宿:台灣人身後世界的多元探索

在台灣,我們對死亡的理解,如同對宇宙的探索,充滿了好奇與敬畏。身為一位女性靈性事業家,同時也是線上創業導師,我曾親身經歷過許多靈魂的觸動。記得多年前,一位學員在經歷親人離世後,陷入了深深的悲痛。她不斷追問:「人死後,真的就什麼都沒有了嗎?」這句話觸動了我,也讓我更深入地思考,台灣人身後世界的多元觀點。

台灣的傳統信仰,融合了道教、佛教、以及原住民的泛靈信仰,構築了豐富的生死觀。道教中,靈魂會經歷不同的階段,例如:**陰間審判、轉世輪迴**。佛教則強調**因果報應、六道輪迴**,透過修行,可以脫離輪迴之苦。原住民的信仰,則更注重祖靈的庇佑,認為祖靈會持續守護著後代子孫。這些不同的信仰,共同構成了台灣人對身後世界的想像,也影響著我們對生命的態度。

在我的教學與諮詢中,我發現許多人對身後世界有著不同的期待。有些人希望能夠**與逝去的親人重逢**,有些人則希望能夠**獲得永恆的安寧**。這些期待,反映了我們對愛、對生命的渴望。因此,在台灣,喪葬儀式不僅僅是告別,更是對逝者的祝福,以及對生者的安慰。例如,常見的儀式包括:

* **超渡法會**:為逝者祈福,幫助他們往生淨土。

* **燒化紙錢**:為逝者提供在另一個世界的所需。

* **祭拜祖先**:表達對祖先的敬意,祈求庇佑。

身為一位在台灣成長的女性,我深深體會到,對身後世界的探索,不僅僅是宗教信仰,更是對生命意義的追尋。透過對不同觀點的理解,我們可以更坦然地面對死亡,更珍惜活著的每一天。這也是我持續在靈性領域深耕,並將這些經驗分享給學員的原因。

量子糾纏與來世:愛因斯坦思想對死亡議題的啟發

親愛的,當我們談論死亡,總覺得遙遠而沉重。但如果,死亡並非終點,而是另一段旅程的開始呢?我,一個在台灣深耕多年的靈性事業家,曾親身經歷過許多生命的奧秘。記得多年前,我一位摯愛的奶奶突然離世,那段時間,我陷入了深深的悲痛。然而,在整理奶奶遺物時,我意外發現了她珍藏的一本愛因斯坦的著作。翻閱著那些艱澀的物理學理論,我彷彿感受到奶奶跨越時空的微笑,她似乎在告訴我,死亡並非結束,而是能量的轉換。

愛因斯坦的量子糾纏理論,或許能為我們對來世的想像,提供一扇新的窗。量子糾纏指的是,兩個粒子即使相隔遙遠,也能瞬間互相影響。這不禁讓人聯想到,我們與逝去的親人之間,是否也存在著某種看不見的連結?當我們思念他們,是否也正透過這種量子糾纏,與他們產生共鳴?這也呼應了許多台灣民間信仰中,祖先的靈魂會庇佑後代的說法。

那麼,我們如何驗證這種說法呢?雖然科學尚未完全解開量子糾纏與來世的關聯,但我們可以從一些可靠的數據中,尋找線索。例如,根據台灣內政部戶政司的統計,每年因疾病或意外死亡的人數,都遠遠超過出生人數,這是否意味著,有更多的靈魂需要去往另一個世界?此外,許多研究也顯示,經歷過瀕死體驗的人,往往會描述類似的光明、愛與和平的感受。

- 內政部戶政司:台灣人口統計資料

- 國內外瀕死經驗研究報告

親愛的,死亡並非我們需要恐懼的。它更像是一場盛大的告別,一場能量的轉移。讓我們用愛與思念,去擁抱逝去的親人,相信他們會以另一種形式,繼續守護著我們。讓我們也學習愛因斯坦的探索精神,勇敢地探索生命的奧秘,並在每一次的告別中,找到新的希望。

常見問答

人死後去哪 愛因斯坦?常見問題解答

身為內容撰寫者,我理解您對生命終結後的好奇與探索。以下針對「人死後去哪 愛因斯坦?」這個主題,整理了四個常見問題,並提供專業且易於理解的解答。

-

人死後真的會去另一個世界嗎?

關於人死後的去向,目前科學界並無定論。愛因斯坦本人對此議題抱持開放態度,他認為宇宙的奧秘遠超人類理解範疇。

* 觀點: 宗教信仰、哲學思辨、以及個人經驗,都可能影響您對此問題的看法。

* 建議: 保持開放的心態,探索不同觀點,並從中尋找屬於自己的答案。 -

愛因斯坦對死亡的看法是什麼?

愛因斯坦曾說:「死亡是生命的必然,但我們不應因此而感到悲傷,而是應該珍惜生命中的每一刻。」他更專注於探索宇宙的奧秘,而非執著於死亡本身。

* 重點: 愛因斯坦強調活在當下,並將生命投入到對知識的追求中。

* 啟發: 他的觀點鼓勵我們積極面對生命,並在有限的時間內創造價值。 -

台灣有哪些關於死亡的文化習俗?

台灣的喪葬文化多元豐富,融合了道教、佛教、以及傳統習俗。

* 習俗: 包含告別式、火化或土葬、祭拜等儀式,旨在表達對逝者的哀思,並祈求逝者安息。

* 提醒: 不同的家庭和地區,習俗可能有所差異,請尊重並理解。 -

如何面對親人的離世?

親人的離世是人生中難以避免的傷痛。

* 建議: 允許自己悲傷,尋求親友的支持,或諮詢專業心理輔導。

* 方法: 透過追憶逝者、參與相關儀式、以及保持與逝者相關的回憶,來幫助自己度過難關。

因此

無論最終答案為何,對死亡的探索,正是對生命意義的深刻叩問。讓我們持續保持好奇,擁抱未知,在追尋中,豐富我們的人生,也為台灣的未來,注入更多元的思考。 本文由AI輔助創作,我們不定期會人工審核內容,以確保其真實性。這些文章的目的在於提供給讀者專業、實用且有價值的資訊,如果你發現文章內容有誤,歡迎來信告知,我們會立即修正。

一個因痛恨通勤開始寫文章的女子,透過打造個人IP,走上創業與自由的人生。期望能幫助一萬個素人,開始用自媒體變現,讓世界看見你的才華。